如何填写与本人关系

在填写各类表格或进行信息登记时,“与本人关系”一栏总是让人颇为关注。如何准确、恰当地描述自己与他人之间的关系,既体现了对细节的尊重,也是人际交往中的一门小技巧。以下,我们就来详细探讨一下,在不同情境下,“与本人关系”应该如何填写,以及一些填写时的注意事项,希望能帮助大家更好地应对这一常见问题。

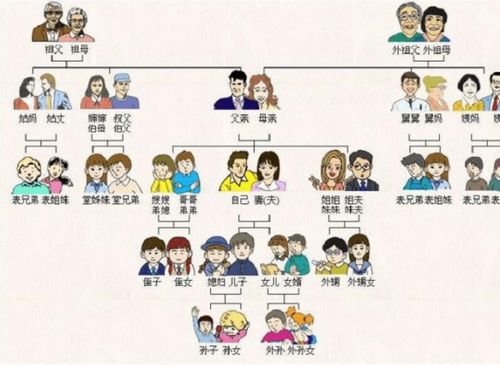

一、直系亲属关系

直系亲属是指具有直接血缘或婚姻关系的人,包括父母、子女、配偶等。

父母:直接填写“父亲”或“母亲”。这是最明确的表述,无需添加额外修饰。

子女:根据子女的性别和年龄,可以填写“儿子”、“女儿”、“长子”(如果有多个儿子,且为年龄最大者)、“长女”等。如果是填写未成年子女的信息,还可以加上“未成年”作为备注,但这不是必需。

配偶:直接填写“配偶”或“丈夫”、“妻子”均可。如果表格特别要求区分婚姻状况,可以在旁边注明已婚或未婚(虽然这种情况下“配偶”一词本身已经暗示了已婚状态)。

二、旁系亲属关系

旁系亲属是指通过父母兄弟姐妹等直系亲属衍生出来的亲属关系。

兄弟姐妹:直接填写“哥哥”、“姐姐”、“弟弟”、“妹妹”。如果有多个同类型亲属,还可以加上排行,如“二哥”、“三妹”。

祖父母/外祖父母:填写“祖父”、“祖母”、“外祖父”、“外祖母”。在中国传统文化中,祖父母和外祖父母都扮演着重要的角色,因此区分开来填写更为恰当。

叔伯姑舅姨:根据辈分和性别,可以填写“叔叔”、“伯伯”、“姑姑”、“舅舅”、“姨妈”。同样地,如果有多个同类型亲属,可以加上排行或具体姓名来区分。

堂表兄弟姐妹:填写“堂哥”、“堂姐”、“表弟”、“表妹”等。这里的“堂”和“表”体现了不同的血缘关系,“堂”通常指同宗同辈的亲属,“表”则指通过父母兄弟姐妹的婚姻关系衍生出来的亲属。

三、社会关系

社会关系是指除直系亲属和旁系亲属之外的其他关系。

朋友:直接填写“朋友”即可。如果关系特别亲密,可以加上“挚友”、“好友”等形容词。

同事:填写“同事”,并可以注明所在部门或职位,如“市场部同事”、“经理同事”等。这有助于更准确地描述关系。

同学:填写“同学”,并可以注明学习阶段或学校名称,如“小学同学”、“大学同学”、“XX学校同学”等。这有助于回忆和识别具体的同学关系。

邻居:填写“邻居”,并可以注明是“楼上邻居”、“楼下邻居”还是“隔壁邻居”等。这有助于明确具体的地理位置关系。

老师/学生:如果是师生关系,可以填写“老师”或“学生”,并注明所在的学校或班级名称。如果是已经毕业的学生,可以加上“已毕业学生”的备注。

四、特殊关系

特殊关系是指一些特殊情境下形成的关系,如监护人、养父母、继父母等。

监护人:填写“监护人”,并注明与被监护人的关系,如“法定监护人”、“指定监护人”等。

养父母/养子女:填写“养父”、“养母”或“养子”、“养女”,以明确这种非血缘但具有法律效力的关系。

继父母/继子女:填写“继父”、“继母”或“继子”、“继女”,以体现因婚姻关系而形成的家庭关系。

五、注意事项

1. 准确性:填写关系时,要确保信息的准确性。错误的关系描述可能会引起不必要的误解或麻烦。

2. 简洁性:尽量使用简洁明了的词语来描述关系,避免冗长或复杂的表述。

3. 一致性:在同一表格或同一语境中,对于同一类型的关系,要保持描述的一致性。例如,不要在一个地方填写“父亲”,在另一个地方填写“爸”。

4. 文化敏感性:在跨文化交流中,要注意不同文化对关系描述的差异。例如,在一些文化中,叔叔和伯伯可能被视为同一种关系;而在另一些文化中,则需要明确区分。

5. 法律性:对于具有法律效力的关系(如监护人、养父母等),要确保填写的内容符合相关法律法规的规定。

总之,“与本人关系”一栏的填写并不复杂,但需要细心和准确。通过明确的关系描述,我们可以更好地与他人建立联系和沟通。希望以上内容能帮助大家更好地应对这一常见问题,并在日常生活中更加顺畅地处理人际关系。

- 上一篇: 打造不倒翁所需材料及制作流程

- 下一篇: 如何手工制作不倒翁并附上步骤图片?